3. Handlungsoptionen ableiten und Finanzierung sichern

Wenn eine konsistente Einschätzung der aktuellen Situation vorliegt, sollten Sie als nächsten Schritt eine Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen. Überlegen Sie sich, welche Handlungsmöglichkeiten Sie haben, um ihr Vorhaben umzusetzen. Folgende Fragen helfen Ihnen abzuschätzen, welche Handlungsmöglichkeiten sinnvoll sind.

3.1 Fragen zu den Handlungsoptionen

- Angesichts der aktuellen Lage: Ist es möglich oder zweckmäßig, dass alles so weitergeht wie bisher und keine Anpassungsmaßnahmen umgesetzt werden? Wenn nein, was könnte oder sollte sich ändern?

- Ergeben sich neuen Perspektiven des Handelns aus der Durchführung der bisherigen Schritte (Definition des Ausgangspunktes, Durchführung einer Umfeldanalyse)? Gibt es neue Akteur:innen oder neue Rahmenbedingungen (inhaltlich, räumlich, zeitlich, finanziell)?

- Sind die Handlungsoptionen vollständig oder gibt es auch noch bisher nicht bedachte Alternativen?

- Welche Personalressourcen benötigen Sie und welche weiteren Kosten fallen für die einzelnen Handlungsoptionen an? Stehen diese Ressourcen zur Verfügung? Hinweise zu möglichen Förderungen finden Sie unter Punkt 3.3.

- Sollen jene Beteiligten, die in ihrer Freizeit am Prozess mitwirken, dafür eine finanzielle Entschädigung bekommen (dies ist z. B. bei der Methode Bürger:innenrat oft der Fall)?

3.2. Rücksprache mit politischen Entscheidungsträger:innen

Für die Abklärung des weiteren Vorgehens ist ein Austausch mit den politischen Entscheidungsträger:innen unerlässlich. Sie sollten die Ergebnisse der Umfeldanalyse und die verschiedenen Handlungsoptionen mit den politisch Verantwortlichen besprechen und dabei die Einschätzungen über Chancen, Risiken und Kosten der verschiedenen Handlungsoptionen und eines Beteiligungsprozesses deutlich zum Ausdruck bringen. Dabei ist es wichtig, auch die Folgen einer Nichtbeteiligung zu erörtern. Unter Schritt 4 finden Sie verschiedenen Argumente die aus Sicht der Politik und anderen Gruppen für oder gegen eine Beteiligung sprechen können.

Außerdem sollten Sie mit politisch Verantwortlichen klären, welche Verbindlichkeiten sich für die Politik aus einem Beteiligungsprozess ergeben. Diese Verbindlichkeiten müssen am Beginn des Beteiligungsprozesses klar kommuniziert und regelmäßig wiederholt werden, um Enttäuschungen bei den Beteiligten vorzubeugen.

3.3 Förder- und Beratungsangebote

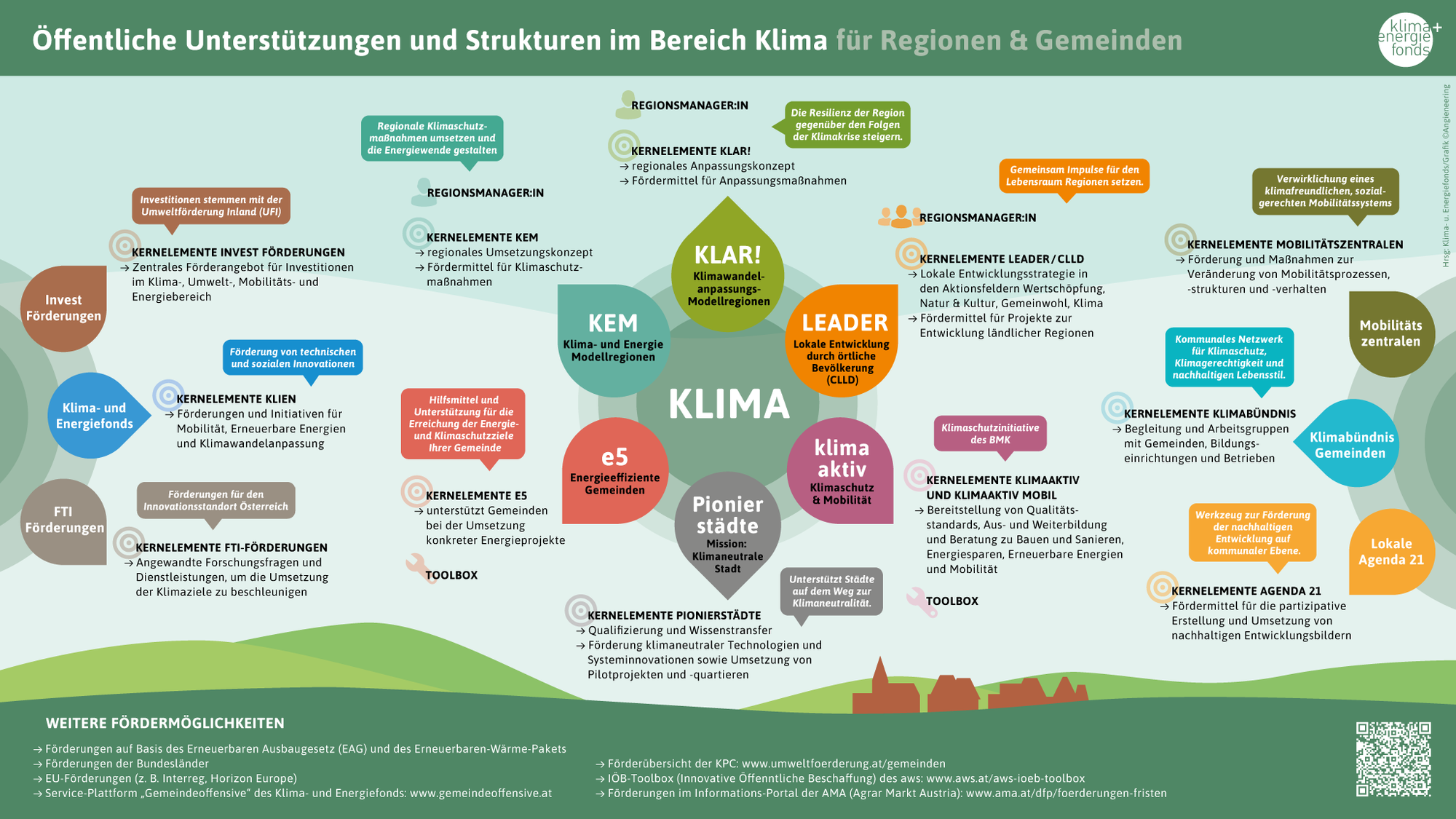

Für Planungs- und Beteiligungsprozesse zur Anpassung an den Klimawandel stehen verschiedene Förder- und Beratungsangebote zur Verfügung. Einen ersten Überblick bietet die folgende Klima-Infografik des Klima- und Energiefonds:

Dies sind Anlaufstellen, die Auskunft zu passenden Beratungsangeboten geben können:

- klimaaktiv Expert:innen-Pool (Liste mit Expert:innen, die einen Fokus auf Beteiligung haben) www.expertinnenpool.at

- Lokale Agenda 21 Ihres Bundeslandes

- KLAR-Regionsmanager:innen

- Klimabündnis

- Umweltbundesamt

- Fachabteilungen der jeweiligen Landesregierung

- Fachagenturen Ihres Bundeslandes (Umweltagenturen, Regionalbetreuende)

Hier kann die Suche nach passenden Förderangeboten beginnen (Quelle: österreich.gv.at):

Landesebene

Burgenland

- burgenland.at/foerderungen

- burgenland.at/themen/natur-und-umweltschutz/nachhaltigkeit [unter Lokale Agenda 21]

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

- salzburg.gv.at/verwaltung_/Seiten/foerderungen

- salzburg.gv.at/themen/umwelt/nachhaltigkeit [unter Agenda 21]

Steiermark

- wohnbau.steiermark.at [unter Gemeinden und Gemeinwohlorganisationen]

- landesentwicklung.steiermark.at [unter LA21- Beteiligungsprozesse]

Tirol

- tirol.gv.at/buergerservice/foerderungen

- tirol.gv.at/landwirtschaft-forstwirtschaft [unter Dorferneurung Tirol]

Voralberg

- energieinstitut.at/gemeinden/beratung-und-foerderungen-fuer-gemeinden

- vorarlberg.at/über-uns/feb (Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung)

Wien

Bundesebene

- Klima- und Energiefonds

- umweltfoerderung.at/gemeinden

- klimaaktiv (Förderwegweiser)

- klimaaktiv Expert:innen-Pool (kann nur in Zusammenhang mit einer Klimaschutzmaßnahme in Anspruch genommen werden)

- Gemeinsame Agrarpolitik-Förderungen: Orts- und Stadtkernförderung und Reaktivierung des Leerstands

EU-Ebene

3.4 Monitoring

Wenn Sie prüfen wollen, ob das Vorhaben die gewünschten Ziele erreicht hat, empfiehlt es sich, rechtzeitig ein Monitoring einzuplanen. Dabei sind folgende Aspekte zu überlegen:

- Das Erreichen welcher Ziele wollen Sie zukünftig überprüfen (z.B. Verbesserung des Mikroklimas bzw. der Aufenthaltsqualität auf einem Platz)? Welche Zielwerte wollen Sie erreichen? Mit welchen Indikatoren können Sie die Zielerreichung messen? (z.B. Anzahl gepflanzter Bäume)?

- Wollen Sie qualitative oder quantitative Indikatoren verwenden? Ein qualitativer Indikator wäre z.B. die Zufriedenheit der Nutzer:innen eines Platzes nach der klimafitten Umgestaltung.

- Welche Methoden wollen Sie dafür einsetzen (z.B. Klimaanalysen, Interviews, Workshop mit Bür-ger:innen, Online-Umfrage)? Wie aufwendig ist es, diese Indikatoren zu erheben?

- Wann soll die Zielerreichung überprüft werden (z.B. kurz nach einer Umgestaltung, 1 Jahr später, 3 Jahre später)?

- Wer ist für das Monitoring zuständig?

- Sind die entsprechenden Informationen oder Daten verfügbar?

Obwohl das Monitoring erst in einem späteren Schritt erfolgt, sollten Sie über Ziele, Zielwerte und Indikatoren bereits zu Beginn nachdenken, damit das Monitoring effektiv umgesetzt werden kann.

3.5 Beteiligungsbeispiel: Ein klimafitter Hauptplatz

In einer Sitzung mit dem Bürgermeister und den Leiter:innen der anderen betroffenen Ämter (u. a. Bauamt, Finanzabteilung, Öffentlichkeitsarbeit) berichtet die Leiterin des Umweltamtes von ihren Sondierungen. Zunächst präsentiert sie die generellen Handlungsoptionen der Gemeinde:

- Keine Umgestaltung des Hauptplatzes

- Umgestaltung des Hauptplatzes im Rahmen der üblichen Abläufe bei Bauvorhaben der Gemeinde ohne Beteiligungsprozess

- Umgestaltung im Rahmen eines breiten Beteiligungsprozesses

- Volksabstimmung über die Umgestaltung des Hauptplatzes.

Die Leiterin des Umweltamtes diskutiert mit den Sitzungsteilnehmer:innen die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen. Die Anwesenden gelangen zur Einschätzung, dass die dritte Option am ehesten Erfolg versprechend ist. Wichtig ist jedoch, dass die Vor- und Nachteile für die einzelnen Akteur:innen noch genauer beleuchtet werden müssen.

Im Anschluss daran präsentiert die Leiterin des Umweltamtes die Chancen, Risiken und groben Kosten verschiedener Klimawandelanpassungsmaßnahmen und des Beteiligungsprozesses. Sie empfiehlt, Angebote für die benötigten Planungsleistungen einzuholen, insbesondere für die Freiraum- und Verkehrsplanung.

Im Hinblick auf den Beteiligungsprozess skizziert die Leiterin des Umweltamtes zwei Alternativen sowie deren Vor- und Nachteile:

- Interne Prozessbegleitung und Moderation, z. B. durch die Leiterin des Umweltamtes oder die Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit

- Prozessbegleitung durch eine externe Person, entweder aus dem zu beauftragenden Planungsbüro oder eine andere Person

Die Sitzungsteilnehmer:innen sprechen sich aus mehreren Gründen (mangelnde zeitliche Ressourcen, unzureichende Expertise und Erfahrung, Rollenunvereinbarkeit) einhellig gegen eine interne Prozessbegleitung aus. In der nächsten Gemeinderatssitzung wird der Vorschlag vorgestellt und mit einer großen Mehrheit beschlossen, allerdings mit der Auflage, dass für die Finanzierung der geplanten Maßnahmen und des Beteiligungsprozesses eine möglichst hohe Summe an Förderungen seitens des Landes und des Bundes lukriert werden soll.