5. Den Beteiligungsprozess vorbereiten

Wenn Sie sich aufgrund der Überlegungen in Schritt 4 für eine Beteiligung entschieden haben, geht es als Nächstes darum, den Beteiligungsprozess zu planen und Voraussetzungen für eine erfolgreiche Beteiligung zu schaffen. Dieser Schritt ist sehr umfangreich und deshalb in mehrere Teilschritte untergliedert.

Wenn Sie einen Beteiligungsprozess durchführen wollen, ist es spätestens in diesem Schritt ratsam, auf Unterstützung durch externe Prozessbegleiter:innen zurückzugreifen.

Hinweise zur Ausschreibung der Prozessbegleitung

- Klären Sie die Ausgangslage und die Aufgabenstellung möglichst genau ab und fassen Sie diese im Einleitungskapitel der Ausschreibung möglichst klar und kompakt zusammen (siehe Schritt 1). Beschreiben Sie die Ziele des Vorhabens und der Beteiligung (siehe Schritt 5.1)

- Beschreiben Sie die Leistungsanforderungen:

- Was genau erwarten Sie von den Prozessbegleiter:innen?

- Welche Aufgaben sollen sie übernehmen? Welche nicht?

- Soll z.B. bereits die Umfeldanalyse (siehe Schritt 2) extern durchgeführt werden?

- Welche Vorbereitungen für den Beteiligungsprozesses sind bereits geklärt und welche müssen noch geklärt werden (siehe Schritt 5.2 bis 5.7)? Was davon sollen die externe Prozessbegleiter:innen übernehmen?

- Auswahl der Methoden (siehe Schritt 6)

- Durchführung des Beteiligungsprozesses (siehe Schritt 7)

- Begleitende Kommunikation (siehe Schritt 5.7)

- Endet die Tätigkeit der externen Prozessbegleiter:innen danach oder sollen sie auch noch die spätere Umsetzung (siehe Schritt 8) und das Monitoring (siehe Schritt 9) begleiten?

- Nennen Sie die Fristen für die Leistungserbringung

- Berücksichtigen Sie die üblichen Anforderungen an Ausschreibungen in Ihrem jeweiligen Kontext.

- Bei komplizierten Prozessen mit einem potenziell hohen Konfliktpotenzial ist es empfehlenswert, zunächst nur den Schritt 2 zu beauftragen und die weiteren Leistungen erst danach, wenn eine solide Einschätzung der Lage vorliegt.

- Grobe Hinweise auf die Kosten von Prozessbegleitungen finden sich auf www.partizipation.at bei der Beschreibung der einzelnen Prozesse.

Kleine Gemeinden verfügen oftmals nicht über die Ressourcen, die für die Vorbereitung und Durchführung eines Beteiligungsprozesses erforderlich sind. In diesem Fall erscheint es zielführend, sich Rat für das weitere Vorgehen in regionalen Organisationen wie KLAR!, KEM, LEADER oder Regionalmanagements zu holen. Die genannten Organisationen verfügen auch über Kenntnisse über Fördermöglichkeiten von Beteiligungsprojekten im Klimakontext und können auch Prozessbegleiter:innen empfehlen.

5.1 Die Ziele für den Beteiligungsprozess definieren

Am Beginn des Beteiligungsprozesses geht es darum, die Ziele zu klären: Was soll durch den Beteiligungsprozess erreicht werden? Bestimmen Sie Ihre eigenen Ziele und berücksichtigen Sie gleichzeitig auch die möglichen Ziele der anderen Akteur:innen. Diese Fragen helfen Ihnen beim bestimmen der eigenen Ziele:

- Ziele sammeln: Was genau will ich im Rahmen des Beteiligungsprozesses erreichen?

- Ziele nach Themen ordnen: Was gehört zusammen? Was nicht? Falls noch Ziele fehlen, können sie ergänzt werden.

- Ziele reihen: Welche Ziele sind mir besonders wichtig? Welche weniger?

- Ziele überprüfen: Wie realistisch ist es, dass ich diese Ziele erreichen kann? Wer oder was könnte mir behilflich sein? Wer oder was könnte das Erreichen der Ziele gefährden?

- Verhandlungsspielräume abstecken: Wie sehen meine Maximalziele aus? Wie meine Minimalziele? Wo könnte ich bis zu einem gewissen Ausmaß nachgeben?

Beim Nachdenken über die eigenen Ziele sollten Sie sich bewusst machen, dass die einzelnen Beteiligten möglicherweise ganz andere Ziele als Sie verfolgen. Zum Beispiel könnten Beteiligte folgende Ziele verfolgen:

- Die Anrainer:innen am Hauptplatz wollen sicherstellen, dass durch die Umgestaltungsmaßnahmen keine Parkplätze verloren gehen.

- Die Umweltabteilung einer Stadt möchte im Rahmen eines Beteiligungsprozesses die Bevölkerung für Klimawandelanpassungsmaßnahmen gewinnen.

- Umwelt-NGOs wollen einen Fluss renaturieren, das Gerinne öffnen und die Überschwemmungsgebiete ausweiten, um die Hochwassergefahren abzumildern.

- Das oberste Ziel der Grundbesitzer:innen ist es, keine Einschränkung der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmöglichkeiten durch die Renaturierungsmaßnahmen hinnehmen zu müssen bzw. angemessene Entschädigungen zu erhalten.

- Die Vertreter:innen eines Seilbahnunternehmens wollen durch den Bau eines neuen Speicherteichs die künstliche Beschneiung ausweiten.

5.2 Den Gegenstand der Beteiligung festlegen

Nachdem Sie die Beteiligungsziele für Ihr Vorhaben geklärt haben, müssen Sie im nächsten Schritt festlegen, was der Gegenstand der Beteiligung sein soll. Dabei sind folgende Fragen hilfreich:

- An welchen Fragen und Entscheidungen im Zusammenhang mit Ihrem Vorhaben werden die Interessensgruppen beteiligt, an welchen nicht?

- Über welche Themen und Punkte wird verhandelt, über welche nicht?

- Wie sieht das Spektrum möglicher Ergebnisse aus? Was ist denkbar, was ist jedenfalls (zum gegenwärtigen Zeitpunkt) ausgeschlossen?

- Wie verbindlich sind diese Ergebnisse? Was geschieht mit ihnen, wenn der Beteiligungsprozess beendet ist?

Es ist sehr wichtig, den Gegenstand der Beteiligung vorab weitestmöglich abzuklären, denn von dieser Klärung hängt ab, welche Themen bearbeitet werden, wer zu beteiligen ist, wie umfangreich der Beteiligungsprozess wird, wie lange er dauert und wie viel er kostet. Der Gegenstand der Beteiligung sollte auch in Rücksprache mit der Politik abgestimmt werden.

Es kommt immer wieder vor, dass die Beteiligten den Beteiligungsgegenstand in der Anfangsphase des Prozesses in Frage stellen und diesen verändern wollen (z.B. zusätzliche inhaltliche Themen und Fragen, eine andere Gebietsabgrenzung, zusätzliche Beteiligte, eine kürzere oder längere Prozessdauer usw.). Der Umgang mit diesen Anliegen und Vorschlägen der Teilnehmer:innen kann durchaus zu einer größeren Herausforderung werden.

Einerseits geht es darum, die anfänglichen Überlegungen gut zu argumentieren, andererseits ist eine gewisse Offenheit für die Änderungsvorschläge der Teilnehmer:innen wichtig. Wenn diese Vorschläge plausibel erscheinen, ist eine Anpassung des Prozessdesigns durchaus sinnvoll – vorausgesetzt, die Auftraggeber des Prozesses stimmen diesen Änderungen zu. Hier sind die Prozessbegleiter:innen als Vermittler:innen zwischen den Interessen der Teilnehmer:innen und jenen der Auftraggeber gefragt.

5.3 Die Stufen der Beteiligung zuordnen

Ausgehend von der Festlegung des Beteiligungsgegenstandes können Sie Ihr Vorhaben folgenden Beteiligungsstufen bzw. -intensitäten zuordnen: Information, Konsultation, Mitentscheiden. Überlegen Sie sich, welche Beteiligungsstufen für Ihr Vorhaben am besten geeignet sind, da dies konkrete Auswirkungen auf die Auswahl der Beteiligungsmethoden hat (siehe Schritt 6).

- Information (nur senden): Information ist eine Einwegkommunikation, bei der die Informierten keine Möglichkeit haben, Rückmeldung zu geben oder Fragen zu stellen. Eine gut durchdachte Informationstätigkeit vor Beginn eines Beteiligungsprozesses kann jedoch entscheidend für dessen Erfolg sein und berücksichtigt auch all jene, die nur über den Fortschritt informiert werden wollen.

- Konsultation (senden und empfangen): Durch Konsultation kann ein Dialog entstehen, Informationen werden ausgetauscht, Bürger:innen können zu geplanten Vorhaben Stellung nehmen, in Foren diskutieren usw. Was mit den Rückmeldungen geschieht, bleibt jedoch in vielen Fällen offen und unverbindlich. Damit sind die Einflussmöglichkeiten auf ein geplantes Vorhaben begrenzt.

- Mitentscheiden: Hier geht die Beteiligung am weitesten. Die Beteiligten wirken aktiv an der Planung eines Vorhabens mit und können dieses damit stark beeinflussen. Die methodischen und organisatorischen Anforderungen sind bei dieser Beteiligungsstufe besonders hoch und sollten gut vorbereitet sein.

5.4 Die Beteiligten festlegen

Nachdem Sie die Beteiligungsziele und den Beteiligungsgegenstand für Ihr Vorhaben geklärt haben, gilt es in einem nächsten Schritt zu überlegen, wer zum Beteiligungsprozess eingeladen wird. Mit einigen Beteiligten waren Sie im Rahmen der Umfeldanalyse bereits in Kontakt. Zur Erstellung einer vorläufigen Liste der Beteiligten können folgende Fragen hilfreich sein:

- Wer ist von Ihrem Vorhaben konkret betroffen oder für Ihr Vorhaben zuständig? (z. B. zuständige Fachabteilungen in der Verwaltung von der Planung bis zur Umsetzung, Grundstückseigentümer:innen, Anrainer:innen, Inhaber:innen von Betrieben usw.)

- Welche Betroffenen sind für Sie schwer zu erreichen bzw. könnten Schwierigkeiten haben, sich in einen Beteiligungsprozess einzubringen? Nehmen Sie auf diese Gruppen besondere Rücksicht bei der Planung der Beteiligung.

- Wer kann den Erfolg oder Misserfolg Ihres Vorhabens maßgeblich beeinflussen?

- Wer ist an Ihrem Vorhaben eher allgemein interessiert? (Bürger:innen, die nicht unmittelbar betroffen sind, Interessensvertretungen, Fachexpert:innen, Medien usw.)

- Fragen der finanziellen Abgeltung für die Teilnahme am Prozess klären: Dies betrifft nur die Stufe des Mitentscheidens. In den meisten Fällen nehmen jene, die von Berufs wegen mit dem Vorhaben zu tun haben, in ihrer Arbeitszeit am Prozess teil. Bürger:innen erhalten für ihre Teilnahme nur im Rahmen bestimmter Methoden (z. B. Bürger:innenrat) eine Aufwandsentschädigung.

Laden Sie die Institutionen und Personen, die von Ihrem Vorhaben konkret betroffen sind, zur Beteiligung ein sowie auch jene, die den Erfolg oder Misserfolg bei der Umsetzung Ihres Vorhabens maßgeblich beeinflussen können. Wenn Sie diese Akteur:innen nicht einbinden, besteht die Gefahr, dass sie den Prozess von außen beschädigen. Für jene, die nur allgemein an Ihrem Vorhaben interessiert sind, genügt es oftmals, wenn sie regelmäßige Informationen über dessen Fortschritt bekommen.

Die Festlegung der Beteiligten in der Prozessvorbereitung ist vorläufig. Wenn der Prozess startet, wird die Auswahl gemeinsam mit den Beteiligten noch einmal überprüft und bei Bedarf abgeändert.

Die Entscheidung, an einem Beteiligungsprozess teilzunehmen, kann für die einzelnen Interessengruppen mitunter schwierig sein. Einerseits bietet die Einladung die Möglichkeit, Planungen und Projekte zu beeinflussen. Andererseits sind zum Zeitpunkt der Einladung einige Fragen offen, die erst in der Startphase des Prozesses von den Beteiligten gemeinsam geklärt werden können. Wenn die einzelnen Interessengruppen zur Einschätzung kommen, dass sie ihre Ziele im Rahmen einer Beteiligung gut erreichen können, werden sie am Prozess teilnehmen. Wenn sie ihre Ziele auf einem anderen Weg besser erreichen können, werden sie eine Beteiligung eher ablehnen.

5.5 Den Prozessablauf konzipieren

Nachdem Sie Ziele, Gegenstand und Stufen der Beteiligung sowie die Fragen bezüglich der Beteiligten geklärt haben, geht es im nächsten Schritt darum, sich eine Vorgangsweise für den Beteiligungsprozess zu überlegen und den Ablauf zu konzipieren.

Beteiligungsprozesse laufen in mehreren Phasen ab:

- Vorbereitungsphase: Alle Schritte (1 bis 5), die sie bisher absolviert haben, und die Entscheidung über die Auswahl der Methoden (Schritt 6).

- Startphase: Die Beteiligten lernen einander kennen, erhalten Informationen über das geplante Vorhaben und seine Vorgeschichte, den Beteiligungsgegenstand, die Auswahl der Beteiligten, den geplanten Prozessablauf und die Organisationsstruktur. Sie tauschen sich über ihre Motivation zur Teilnahme und ihre Erwartungen an den Prozess aus. Weiters vereinbaren sie gemeinsame Ziele für den Prozess und die Spielregeln für die Zusammenarbeit.

- In der Aushandlungsphase diskutieren die Beteiligten alle relevanten inhaltlichen Punkte, die das Vorhaben betreffen, und suchen gemeinsam nach tragfähigen Lösungen, d. h. nach Lösungen, mit denen alle Beteiligten leben können.

- In der Abschlussphase einigen sich die Beteiligten auf gemeinsame Lösungen und dokumentieren diese Vereinbarungen in schriftlicher Form.

- In der Umsetzungsphase, die zumeist nicht mehr Teil des eigentlichen Beteiligungsprozesses ist, werden die Lösungen dann von den zuständigen Stellen umgesetzt.

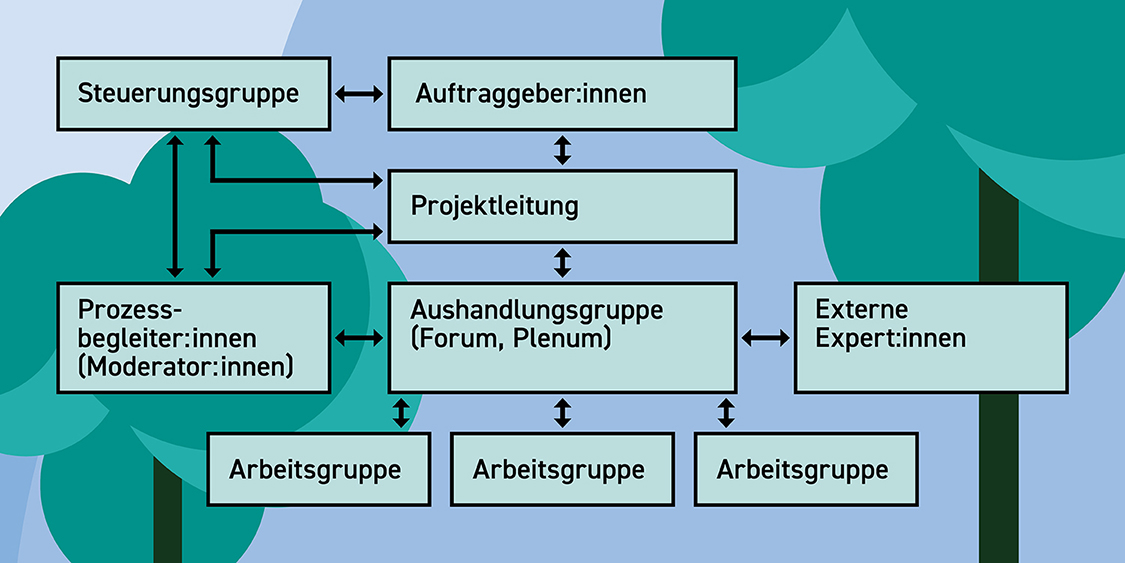

5.6 Die Organisationsstruktur festlegen

Damit die einzelnen Aufgaben im Beteiligungsprozess möglichst gut erfüllt werden können, müssen Sie eine Organisationsstruktur festlegen. Dabei sind folgende Fragen hilfreich:

- Welche Organisationseinheiten bzw. Gremien sind einzurichten?

- Was sind die Aufgaben der einzelnen Gremien?

- Wer sind die Mitglieder der einzelnen Gremien?

In Beteiligungsprozessen haben sich folgende Gremien bewährt:

| Organisationseinheit bzw. Gremium | Mitglieder | Aufgaben und Zuständigkeiten |

| Projektleitung | Auftraggeber:innen (z.B. die Gemeinde, eine Fachabteilung) | Koordiniert den Beteiligungsprozess vonseiten des Auftraggebers |

| Steuerungsgruppe | Auftraggeber:innen (allenfalls auch politisch zuständige Personen), Prozessbegleiter:innen, allenfalls Vertreter:innen der Beteiligten | Bespricht und entscheidet wesentliche Fragen zum Prozessablauf (z. B. Abfolge der Schritte, Zeitplan) und zur Organisationsstruktur sowie zum Umgang mit Krisen und Konflikten. Die Steuerungsgruppe sollte aus maximal fünf Personen bestehen. |

| Aushandlungsgruppe (Forum, Plenum) | Alle beteiligten Interessengruppen, Projektleitung, Prozessbegleiter:innen, externe Expert:innen | Diskutiert die einzelnen Standpunkte und Sichtweisen, sucht nach gemeinsamen Lösungen und trifft Vereinbarungen. Je nach Komplexität des Prozesses kann die Größe der Aushandlungsgruppe stark variieren: von 10 bis 15 Personen bei kleinen Prozessen bis über 30 Personen bei großen Prozessen. |

| Arbeitsgruppen | Teile der Aushandlungsgruppe | Werden eingerichtet, wenn die Aushandlungsgruppe groß ist; arbeiten inhaltliche Vorschläge aus, die dann in der Aushandlungsgruppe diskutiert werden. Die Arbeitsgruppe sollte nicht mehr als 5 bis 7 Personen umfassen. |

5.7 Kommunikationskonzept erstellen

Eine gute Kommunikation ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg eines Beteiligungsprozesses – umgekehrt kann eine unprofessionelle Kommunikation einen Beteiligungsprozess auch zum Absturz bringen.

Sie sollten deshalb im Zuge der Prozessvorbereitungen ein Kommunikationskonzept erstellen, in dem Kommunikationsziele, Zielgruppen, Kernbotschaften, Kommunikationskanäle (Print, online, Radio, Fernsehen) und Kommunikationszeitpunkte festgelegt werden. Die Kommunikation nach außen wird am Anfang des Beteiligungsprozesses mit den Beteiligten abgesprochen, damit ein einheitlicher Umgang mit den Ergebnissen und Zwischenergebnissen gewährleistet ist.

Sie sollten zu Beginn eines Beteiligungsprozesses Kontakt zu den relevanten Medien aufbauen und geeignete Pressetexte und Bilder vorbereiten. Mit einer verständlichen Aufbereitung von Prozessinhalten und -abläufen können Sie das Risiko einer missverständlichen Berichterstattung verringern.

5.8 Beteiligungsbeispiel: Ein klimafitter Hauptplatz

Die Prozessbegleiterin, die beauftragten Büros, die Leiterin des Umweltamtes, der Leiter des Bauamtes und der Bürgermeister treffen sich zu einem Halbtagstermin. Die Prozessbegleiterin präsentiert ihren Vorschlag zum Ablauf des Beteiligungsprozesses:

In einem ersten Schritt führt die Prozessbegleiterin Gespräche mit den für die Umsetzung des Projekts als „schwierig“ eingeschätzten Personen durch, um deren Stimmungslagen und Sichtweisen näher kennenzulernen. Danach stellt die Gemeinde das Vorhaben und den Beteiligungsprozess in einer öffentlichen Informationsveranstaltung vor.

Dort haben die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, ihre Wünsche und Anliegen für die Umgestaltung zu einem klimafitten Hauptplatz einzubringen. Parallel dazu können die Bewohner:innen das einen Monat lang auch online machen. Im Anschluss daran wird ein „Forum Hauptplatz“ eingerichtet, dem die zuständigen Fachabteilungen der Gemeinde, die beauftragten Büros und 10 bis 15 ausgewählte Bewohner:innen angehören.

Die Auswahl der Bürger:innen erfolgt so: Bei der Informationsveranstaltung können sich all jene, die im Forum mitarbeiten wollen, unter Angabe ihres Namens, Berufs und Alters bewerben. Aus den eingelangten Bewerbungen werden noch während der Veranstaltung per Zufall 10-15 Namen gezogen. Durch das Aufteilen der Beteiligten in Stapel nach Geschlecht und Alter aus denen gezogen wird, kann eine Ausgewogenheit im Hinblick auf Geschlecht und Alter gewährleistet werden.

Das Forum hat die Aufgabe, konkrete Vorschläge für die Umgestaltung zu einem klimafitten Platz auszuarbeiten. Nach drei bis vier Sitzungen sollen die Gemeindebürger:innen in einer öffentlichen Veranstaltung über den Stand der Planungen informiert werden. Parallel dazu wird auch der Gemeinderat über den Stand der Arbeiten informiert.

Danach nimmt das Forum die Vorschläge der Bevölkerung auf und erarbeitet in weiteren drei bis vier Sitzungen die finalen Vorschläge für die Neugestaltung des Platzes. Diese werden zunächst dem Gemeinderat vorgestellt und dann in einer öffentlichen Informationsveranstaltung noch einmal allen Gemeindebewohner:innen präsentiert.

Für die Organisation des Beteiligungsprozesses schlägt die Prozessbegleiterin die Einrichtung einer Steuerungsgruppe, bestehend aus der Leiterin des Umweltamtes, dem Bürgermeister, den Planungsbüros und der Prozessbegleiterin, vor. In dieser sollen alle relevanten Fragen der Prozessgestaltung geklärt und allfällige Probleme besprochen werden.

Abschließend erläutert die Prozessbegleiterin in der Sitzung, wie die Öffentlichkeitsarbeit während des Prozesses erfolgen soll, und präsentiert einen Entwurf für die Einladung zur ersten öffentlichen Informationsveranstaltung.

Nach einer Diskussion und der Klärung einzelner Details stimmen die Sitzungsteilnehmer:innen dem Vorschlag der Prozessbegleiterin zu und besprechen im zweiten Teil des Meetings inhaltliche Fragen betreffend die klimafitte Umgestaltung des Hauptplatzes.